- 日鉄×USスチール買収騒動――政治と経済が交錯する舞台裏

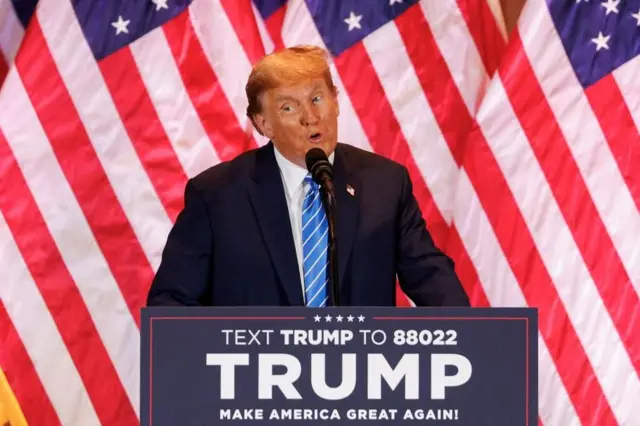

トランプが火を付け、バイデンが燃料を投下し、トランプが消火する―― これが今回の買収騒動の構図だろう。いわゆるマッチポンプというやつだ。

- 日鉄とUSスチール買収の経緯――政治介入で揺れる鉄鋼業界

日鉄とUSスチールによる買収劇は、当初、友好的に進められるはずだった。しかし、米国特有の政治事情と労組の圧力が絡み合うことで、事態は徐々に混迷を極めていく。

特に、2024年の大統領選を控え、労働者票を意識する政治家たちが買収問題に飛びついたことが、火に油を注ぐ結果となった。

ここでは、その経緯を時系列で振り返る。

■ 2023年12月18日 日鉄が米国USスチールを約2兆円で買収することで両社合意に至った。 雇用維持、投資拡大も盛り込んだ、友好的買収だった。

■ 12月下旬 USスチールの労働組合、USW(United Steelworkers)が反発。 「米国企業は米国人が守るべきだ」と保護主義丸出しの声明を発表。 副会長デビッド・マクコールは、こう吠えた。

「この会社を敵対的な外国勢力(hostile foreign entity)に渡すことは、我々にとって耐え難いことである」

日本企業をあたかも”敵国”扱いする、冷戦時代さながらの物言いである。

■ 2024年1月 トランプがSNSで「USスチールは国宝だ!外国に売るなんてありえない!」と発言。 アメリカ第一主義の復活を予感させる煽りだ。

■ 1月下旬 バイデンも反応。 「USスチールは米国企業であるべきだ」と、労組寄りの姿勢を鮮明にした。

こうして、経済合理性で進められるべき買収案件は、大統領選に向けた政治ショーへと変貌を遂げた。

- 日鉄がUSスチールを買収する理由――未来の鉄鋼業界を握る“最後のピース”

その理由はただ一つ、未来の鉄鋼競争で、生き残るためだ。

・電動車シフト ・環境対応 ・サプライチェーンの地産地消 ――鉄鋼業界は今、100年に一度の転換点を迎えている。

この時代に求められるのは、

高付加価値鋼材 × 現地生産力

この二つを備えた企業しか、次世代の主役になれない。

日鉄には、高付加価値鋼材を生み出す技術がある。しかし、米国での現地生産力は弱い。

一方、USスチールには、米国内の製造拠点がある。電炉化も進めており、環境対応型の製鉄設備も揃いつつある。しかし、高付加価値分野では後れを取っている。

つまり、両者は、

技術の日鉄 × 現地生産力のUSスチール

互いに足りないピースを補完し合う、理想的な組み合わせだった。

日鉄にとって、USスチールは、未来を生き抜くための最後のピースだったのである。

- 日鉄USスチール買収を阻む“米国の壁”――労組と政治が仕掛ける保護主義の圧力

https://youtu.be/HziTfT6zNHA?si=PtbrSwQUbWkH7ONnクリーブランド・クリフスCEO、ローレンス・ゴンカルベスもまた、この買収劇で暗躍した人物だ。印象に残っている人も多いのではなかろうか。

クリーブランド・クリフスは当初、USスチールに買収提案を行ったものの、経営陣に拒絶されたことで態度を硬化。

その後は、「外国企業に渡すな」と保護主義を掲げつつ、労組USWとも歩調を合わせ、日鉄包囲網を形成した。

そして、彼が象徴的に放った一言がある。

「China is evil, but Japan is worse」(中国は邪悪だが、日本はもっと悪い)」

ナショナリズムと対外感情がないまぜになった、この鉄鋼業界特有の価値観。

そこに、大統領選を控えた政治思惑が絡み、日鉄の合理的な未来戦略は、米国保護主義の泥沼に引きずり込まれていった。

- 日鉄はなぜUSスチール買収を諦めないのか――鉄鋼業界の未来を賭けた覚悟

それでも日鉄は諦めない。鉄鋼は、もはや単なる素材ではない。

自動車、環境、安保――あらゆる産業の基盤であり、未来を握るものだ。

その未来をつかむために、日鉄は泥水をすすってでも進む。

そして、その道の先には、鉄鋼業界の新たな地図が待っているはずだ。